本館

南岳の火口より北西約5km、桜島港(袴腰)の東約500mの大正溶岩原にある。

南岳の火口より北西約5km、桜島港(袴腰)の東約500mの大正溶岩原にある。

2階建ての管理棟と研究・観測棟および3階建ての別棟から成っている。

研究・観測棟には、テレメータ室、データ処理室、研究室等がある。別棟の3階は見晴らしのよい観測塔で火山表面現象の観測に使用されている。

ハルタ山観測室

昭和52年度まで観測所の本館であった施設で、南岳の活動火口より北西約2.8kmの地点にある。構内には、別棟の資料室と半地下地震計室および深度405mの複合観測井がある。

ハル夕山火山活動総合観測坑道・観測井

人工的、白然的 擾乱を避け火山活動に伴う変化のみを高精度に観測する目的で、火口の北西2.8kmのハル夕山溶岩丘の麓に総延長250mの水平観測坑道と深度300mの観測井が設置されている。

人工的、白然的 擾乱を避け火山活動に伴う変化のみを高精度に観測する目的で、火口の北西2.8kmのハル夕山溶岩丘の麓に総延長250mの水平観測坑道と深度300mの観測井が設置されている。

黒神観測室

黒神観測室は昭和42年に桜島東部の観測拠点として設置された。当時は、地震観測データをテレメータできる手法はなく、地震計からの信号を電線を用いて一点に集めていたためである。

黒神観測室は昭和42年に桜島東部の観測拠点として設置された。当時は、地震観測データをテレメータできる手法はなく、地震計からの信号を電線を用いて一点に集めていたためである。

平成18年6月に南岳の東にある昭和火口において噴火活動が再開するとその重要性が増した。平成3年から地中地震計・傾斜計による地震・地盤変動観測や温泉ガス観測を行っていたが、昭和火口噴火再開以降は低周波マイクロホンや、ビデオカメラ・熱赤外線カメラを設置し、噴火現象の観測にも力を入れている。また、黒神観測室は約5000平米の敷地を有し、爆破観測、音波アレイ観測、MT観測など様々な実験観測も行われている。

吉松観測室

吉松観測室は昭和43年に加久藤カルデラ地域の地震活動を把握するために吉松町(現在:湧水町)中津川に設置された。昭和43年 月にマグニチュード6の地震が発生し、えびの市付近は大きな被害をうけた(えびの地震)。当時加久藤カルデラ地域には地震観測点がなく、3点の地震観測点からなる小規模アレイが設置された。九州自動車道の建設に伴い、昭和49年に加久藤カルデラ西縁の川西に移転し、長さ100mの観測坑道を備えるに至った。昭和62年には坑奥に地盤変動観測室(地震予知研究センター伊佐観測室)が設置され、観測室機能が拡張された。

吉松観測室は昭和43年に加久藤カルデラ地域の地震活動を把握するために吉松町(現在:湧水町)中津川に設置された。昭和43年 月にマグニチュード6の地震が発生し、えびの市付近は大きな被害をうけた(えびの地震)。当時加久藤カルデラ地域には地震観測点がなく、3点の地震観測点からなる小規模アレイが設置された。九州自動車道の建設に伴い、昭和49年に加久藤カルデラ西縁の川西に移転し、長さ100mの観測坑道を備えるに至った。昭和62年には坑奥に地盤変動観測室(地震予知研究センター伊佐観測室)が設置され、観測室機能が拡張された。

火山観測網

火山観測

火山活動研究センターは主に、火山噴火機構の研究とその成果を応用した火山噴火予測および火山浅部マグマ供給系とその構造に関する研究を進めるため次のような観測・測定を行っている。

1)地中地震計や広帯域地震計による火山性地震・微動の観測

2)傾斜計、伸縮計、GPS、潮位の連続観測及び水準測量等の繰り返し測定による地盤変動の観測

3)ラコステ重力計、絶対重力計による精密重力測定、地球電磁気学測定による火山体内部の状態把握

4)ビデオカメラ、超低周波マイクロホン、熱測定による噴火活動の観測

5)火山ガス、温泉ガスの成分分析

6)火山の噴火史解明を目的とした火山岩の磁気測定

これらの観測項目のうち、特に、地震観測と地盤変動観測については恒常的観測網を設置している。

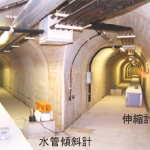

ハルタ山観測坑道

|

地中地震計の設置

|

地震観測点の設置

|

水準測量

|

電磁気探査

|

磁気遮蔽室

|

空中磁気測量

|